人物のご紹介

大阪営業部にて油圧ユニットの設計・開発を担当されており、Automation Studio™をメインでご活用いただいております。

弊社ソリューション営業部にて、堀内機械様へソリューションのご提案をしております。

弊社ソリューション推進室にて、堀内機械様へのソリューションのご提案にあたりテクニカルサポートを行っています。

株式会社堀内機械様(以降、堀内機械様)は産業用油圧シリンダにおいて、日本国内でトップレベルのシェアを誇る企業です。また油圧シリンダを組み込んだ油圧ユニットの設計製作事業も行っていらっしゃいます。

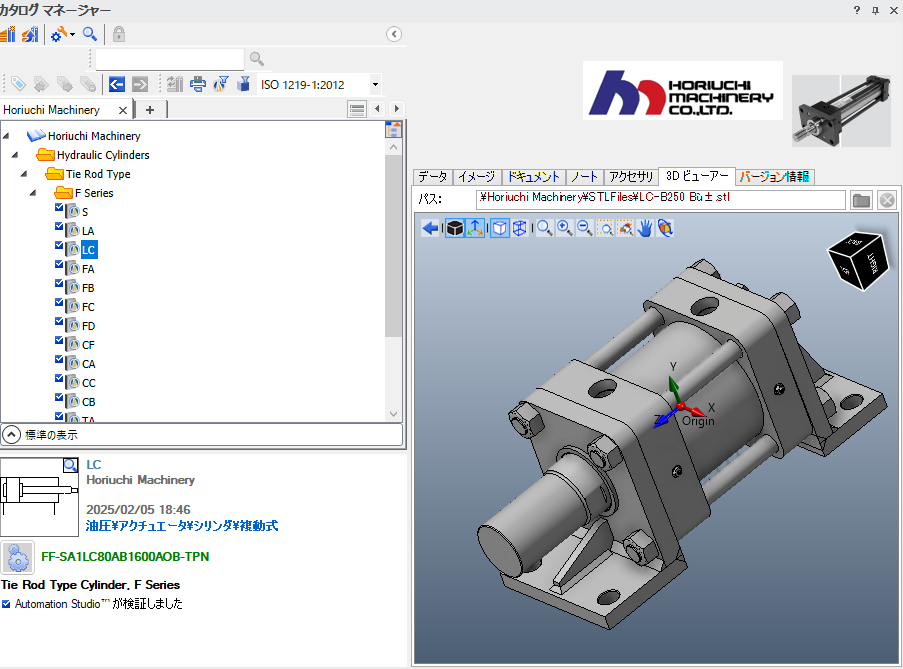

同社は油圧・電気・空気圧の回路設計とシミュレーションのソフトウェアAutomation Studio™上のメーカーカタログ(※1)への製品の掲載をいただいており、更にユーザーとしても油圧ユニットの設計業務にご活用いただいております。

今回は大阪営業部にて油圧ユニットの設計を行う松村様に、導入の背景・活用方法と効果についてお話を伺いました。

※1 メーカーカタログとはAutomation Studio™上で、回路図に各コンポーネントメーカーの機器をドラッグ&ドロップで簡単に組み込むことができる機能を指します。この機能により、細かなパラメータ入力を行わなくても、各メーカー製品の特性を反映したシミュレーションをスムーズに実行することが可能です。

大阪営業部にて油圧ユニットの設計・開発を担当されており、Automation Studio™をメインでご活用いただいております。

弊社ソリューション営業部にて、堀内機械様へソリューションのご提案をしております。

弊社ソリューション推進室にて、堀内機械様へのソリューションのご提案にあたりテクニカルサポートを行っています。

北米への販路拡大と新事業での活用

導入を主導したものは別の担当者ではありますが、関連会社からの紹介でAutomation Studio™の検討を始めたと聞いています。最初の入口は油圧シリンダメーカーとして北米への販路拡大にあたり、Automation Studio™のメーカーカタログに製品を掲載することが拡販に繋がると考えたそうです。

Automation Studio™上に掲載されている堀内機械様のカタログ

2024年の5月から既存の油圧シリンダの製造・販売に加えて、新事業として油圧ユニットの設計・製作を始めたことも重なりAutomation Studio™のユーザーとしてもソフトウェアを導入することが決まりました。多機能で興味深いソフトウェアだったため、油圧ユニットの設計担当者として正直な感想は、導入が決まって良かった!と言うことです。また、トライアル(※2)当初から油圧ユニットの回路の検証をはじめ、トライアル時点から油圧教育や技術資料の作成、マニホールドブロック設計効率化など幅広く活用することが出来ると感じていました。

※2 導入に向けた最終検討のため、30日間トライアルでAutomation Studio™をご利用いただきました。

嬉しいお言葉をいただき誠にありがとうございます。Automation Studio™は北米をはじめ世界150ヶ国で使用されております。メーカーカタログへ製品を掲載いただくことで、ユーザーである世界中の設計者へリーチすることができ、納期遅延による置き換え検討のテーブルに堀内機械様の製品が乗る可能性も高まると考えております。堀内機械様とAutomation Studio™のユーザーとのWin-Winな関係を創出する取り組みにお力添えさせていただけたことを嬉しく思います。

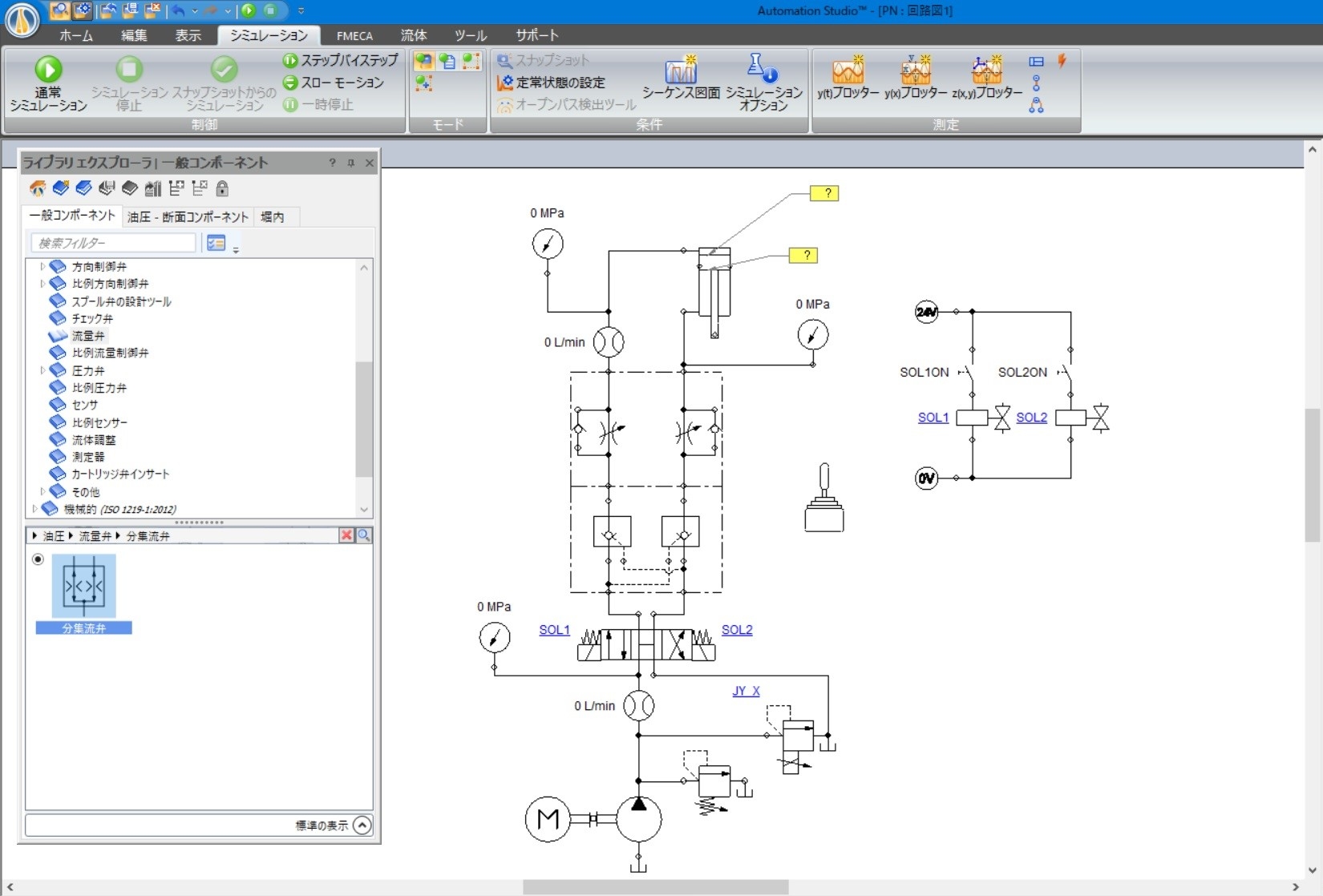

―― 活用① 油圧ユニットの回路検証を実現 ――

実機にする前の段階で、回路全体の当たりをつけることができる

Automation Studio™の導入により、油圧ユニットの回路図を設計段階で細かく検証することができるようになりました。以前は知識と経験を頼りに圧力や流量の計算を手作業で行い、実機による検証を行っていました。導入後は、回路設計の段階でシミュレーションを活用し、回路全体の当たりをつけることが可能になっています。

たとえば、コンポーネントの配置や仕様を変更した際の挙動の変化や、オリフィスで想定通りに圧力が保たれているのか等の検証を行っています。

設計の不安を解消してくれる心強い相談役

回路図をAutomation Studio™で検証した際に、減圧弁では思っていた以上に流量が逃げて圧力が立たないことが分かり、比例リリーフ弁に変更したという事例もあります。このように、自分にとってAutomation Studio™は心強い設計の相談役です。作成した回路図に不安がある時には、シミュレーションを行って実機にする前に懸念点を解消しています。

松村様が作成した比例リリーフ弁を用いた回路図

油圧と電気を同期したシミュレーションができる

Automation Studio™は、油圧と電気を同期させてシミュレーションできる点が魅力的だと思います。例えば、方向切換弁を1秒間隔で切り換えるシミュレーションを作って、流量や圧力が立つまでの時間が足りるか等を容易に確認できます。またコンポーネントの選定を裏付ける資料となり、営業担当者やお客様へ仕様を説明するシーンでも役立っています。

―― 活用② マニホールドブロックの設計効率化で工数を30%削減 ――

独自の設計手順で、マニホールドブロックの設計負荷を軽減

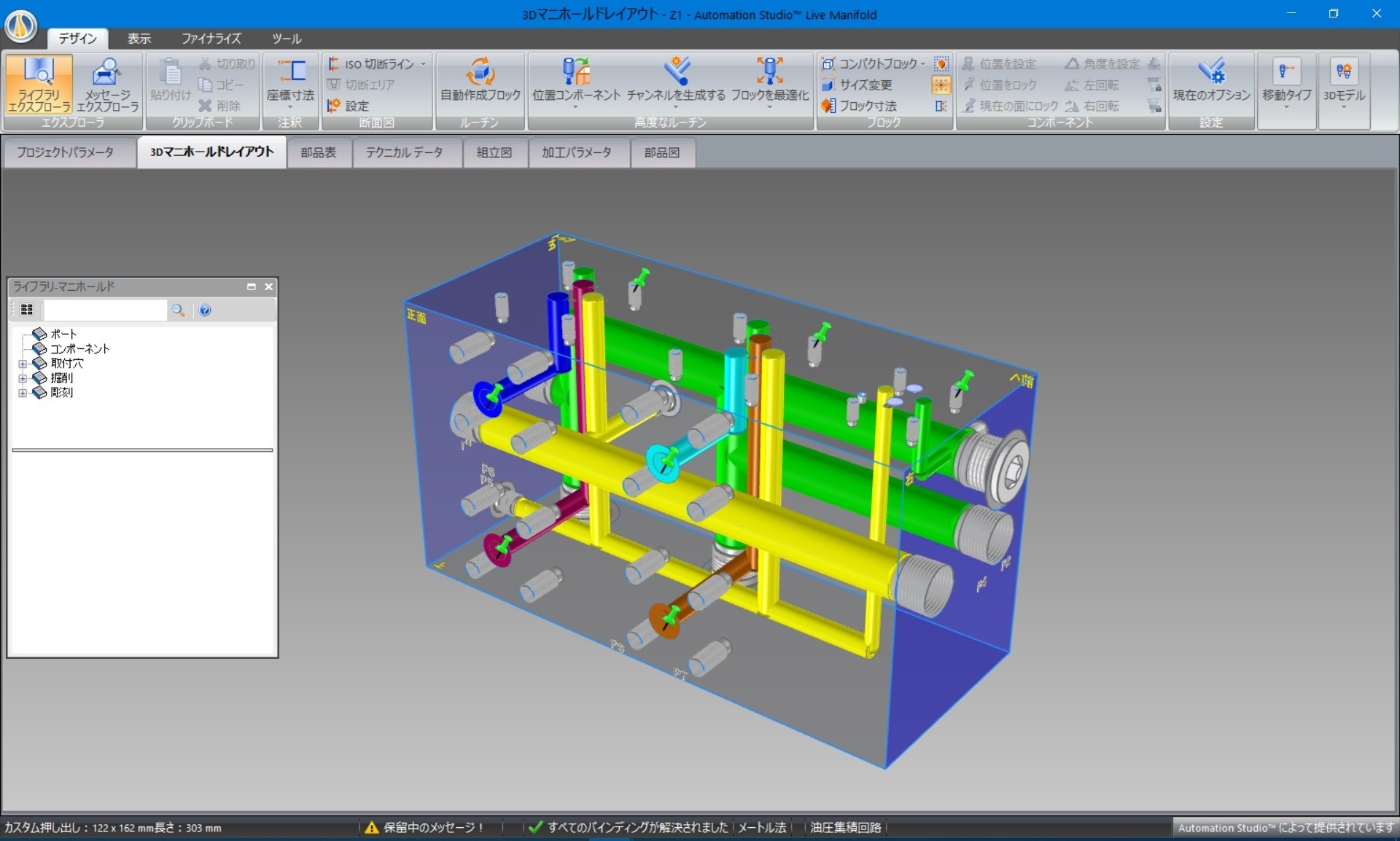

マニホールドブロックの設計をする時には、最初から全てAutomation Studio™の自動生成機能で作成するのではなく、手順を踏んで活用しています。

まずブロックのサイズを大きめに設定して、各ポートを指定します。次にチャネル生成機能(※2)を用いて油路を作成し、細かな調整。最後にコンパクトブロックの機能(※3)でブロックを最小化する手順です。

単純なマニホールドブロックは自分の頭の中で考えてCADで設計していますが、複雑なものはAutomation Studio™の3Dモデルの設計機能を活用しています。これによりマニホールドブロックの設計負荷を大きく軽減できます。

松村様がAutomation Studio™上で作成したマニホールドブロックの3Dモデル

松村様がAutomation Studio™上で作成したマニホールドブロックの3Dモデル

油路同士の干渉やクリアランスの確認に便利

マニホールドブロックの設計時に油路の長さを調整するとき、従来の一般的な2DCADソフトウェアの場合に比べて、他の油路との干渉を確認する時間が短縮できます。これにより、マニホールドブロック設計工数をおよそ30%削減しました。

今後さらに新事業である油圧ユニットの事業を広げていく上で、Automation Studio™のマニホールドブロックの設計機能をより多く活用していきたいと考えています。

※2マニホールドブロックの各ポートの位置を設定した後、クリアランスを維持しながら油路を自動で生成する機能

※3設定されたポート位置やクリアランスを維持した最小サイズのマニホールドブロックを自動で生成する機能。

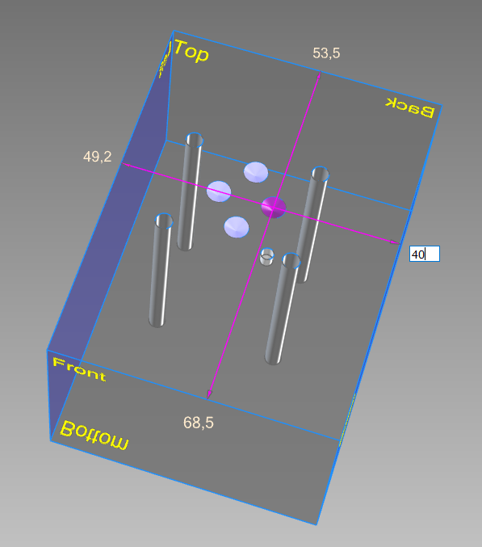

堀内機械様の声からマニホールドブロックの新機能の開発が実現

回路検証をはじめ、マニホールドブロックの生成機能まで幅広くご活用いただいておりありがとうございます。またご導入後も、各ポートの位置決め方法に関する開発リクエストをいただき感謝いたします。従来は、マニホールドブロックの各辺からポート中心までの距離を、各辺からのピッチ距離をもとに計算・設定する必要がありました。

松村様からいただいたリクエストを開発元のFamic Technologies社に改善提案を共有したところ、各辺からポート中心までの距離を直接設定できる機能が、Automation Studio™ V9.0 SR2より実装されました。

このように、お客様の貴重なご意見を製品の改良に反映できたことを大変うれしく思っております。今後も機能改善やご要望等がございましたら、お聞かせいただけますと幸いです。

マニホールドブロックの各辺からポート中心までの距離を設定する画面

―― 活用③ 油圧教育の資料をより分かりやすく、説明しやすく改善 ――

回路内の油の流れや圧力の変化が「見て」わかりやすい!

社内外に向けた油圧の勉強会で、Automation Studio™で作成した回路図やそのシミュレーションをしている動画を使用しています。お客様からのご要望で油圧の勉強会を開催する際に、Automation Studio™で作成した回路を用いています。参加者の皆様からも、このようなソフトウェアがあるのかと注目を集めています。

弊社のYouTubeで公開されている「細井先生の油圧ユニット教室」でも、内部構造が描かれたイラストコンポーネントの回路図が登場します。Automation Studio™の回路図は油の流れや圧力変化が目で見て分かりやすく、説明する側としても説明しやすいです。

以前はPowerPointで何枚ものスライドを作って、アニメーション機能と組み合わせながら作成していたので資料の作成も格段に楽になりました。

Automation Studio™が登場する『細井先生の「油圧ユニット教室」バルブ編』

堀内機械様のYouTubeチャンネルにて、Automation Studio™を用いた油圧ユニットの講座を拝見しました。実際にご活用いただいているお姿に感激しております。ありがとうございます。

今後も弊社の小野木をはじめとする技術チームと共に、堀内機械様の先進的なお取り組みや新たな挑戦に伴走させていただけたらと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。

最後までご覧いただきありがとうございます。

弊社では油圧・電気・空気圧の回路設計とシミュレーションのソフトウェア「Automation Studio™」のご紹介とご導入のサポートをさせて頂いております。

関連資料のダウンロードやご導入に関するご相談など、お気軽にお問い合わせいただけましたらと存じます。

(撮影・取材・編集 / 梶原)